OrnaW / PX

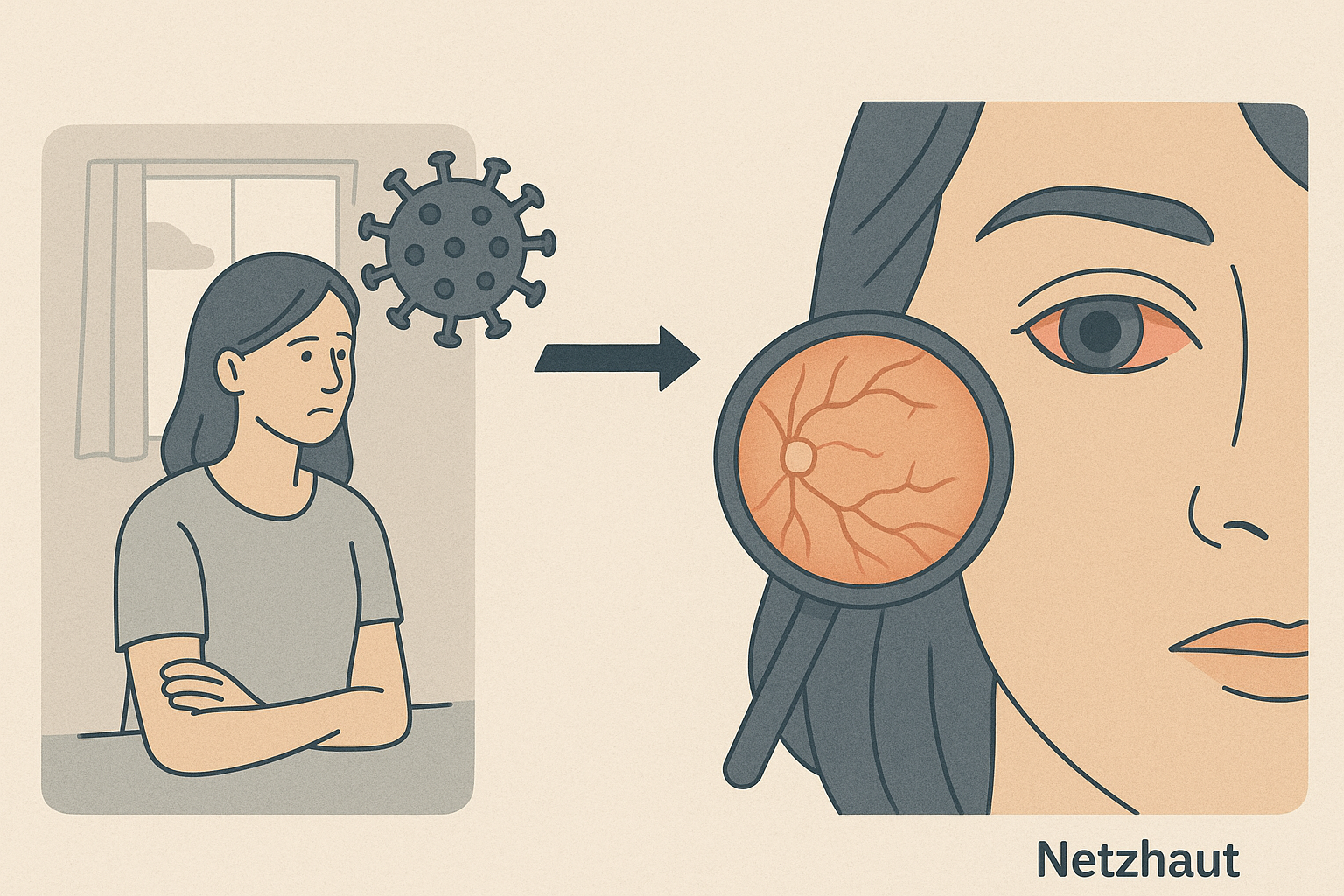

Wenn das Virus ins Auge geht – SARS-CoV-2 als unterschätzte Gefahr für die Sehkraft

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie liegt der Fokus der Forschung vor allem auf den Auswirkungen des Virus auf Lunge, Herz und Nervensystem. Doch immer deutlicher wird: Auch die Augen können Ziel des SARS-CoV-2-Virus sein – mit möglicherweise langfristigen Folgen für die Sehkraft.

SARS-CoV-2 kann die Netzhaut infizieren

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin in Münster und der Westfälischen Wilhelms-Universität haben herausgefunden, dass SARS-CoV-2 in der Lage ist, die menschliche Netzhaut (Retina) direkt zu infizieren. Besonders betroffen sind dabei Ganglienzellen und Lichtsinneszellen – also genau jene Zelltypen, die Licht in elektrische Signale umwandeln und diese an das Gehirn weiterleiten.

Zur Untersuchung nutzten die Forscher sogenannte Retina-Organoide – also im Labor gezüchtete Mini-Netzhäute aus menschlichen Stammzellen. Diese zeigten, dass sich das Virus in den Netzhautzellen nicht nur einnisten, sondern auch vermehren kann. Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass eine Infektion der Retina die Sehkraft schädigen kann – auch ohne sichtbare Symptome während der akuten Erkrankungsphase.

Augen als unterschätzter Schauplatz bei Long-Covid

Gerade im Zusammenhang mit Long-Covid gewinnen diese Erkenntnisse an Bedeutung. Während neurologische Langzeitfolgen wie Konzentrationsschwäche oder Fatigue inzwischen besser dokumentiert sind, rücken nun zunehmend auch visuelle Symptome in den Fokus. Eine kürzlich in der Fachzeitschrift PNAS Nexus veröffentlichte Studie liefert weitere Hinweise auf mögliche Zusammenhänge zwischen Covid-19 und Augenerkrankungen.

Die Forschenden infizierten Mäuse, die menschliche SARS-CoV-2-Rezeptoren tragen, mit dem Virus und analysierten fünf Tage später ihre Augen und Lungen. Überraschenderweise trat die Virusinfektion in der Retina unabhängig vom Schweregrad der Lungensymptome auf. Das bedeutet: Auch milde oder symptomarme Covid-Verläufe könnten potenziell Augenschäden verursachen.

Erhöhtes Risiko für altersbedingte Makuladegeneration (AMD)?

Besonders alarmierend sind die Hinweise auf eine mögliche Verbindung zwischen SARS-CoV-2 und der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) – einer der häufigsten Ursachen für Erblindung in der westlichen Welt. In Laborexperimenten mit menschlichen retinalen Pigmentepithelzellen zeigte sich, dass Virusproteine die Zellform veränderten, die Schutzfunktion der Blut-Retina-Schranke schwächten und entzündliche Prozesse in Gang setzten.

Dabei wurde unter anderem das sogenannte Komplementsystem aktiviert – eine Art Verstärker des Immunsystems – und es kam zur vermehrten Ausschüttung entzündungsfördernder Botenstoffe (Zytokine). Solche Reaktionen sind auch bei der Entstehung und dem Fortschreiten von AMD beteiligt. Besonders ältere Menschen mit genetischer Vorbelastung könnten laut den Forschern durch eine Covid-Infektion einem erhöhten Risiko ausgesetzt sein.

Medizinischer Handlungsbedarf: Augen stärker in den Blick nehmen

Die Studienergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, auch den Augenbereich in der medizinischen Betreuung von Covid-19-Patienten stärker zu berücksichtigen – insbesondere bei Long-Covid-Fällen. Frühzeitige augenärztliche Untersuchungen könnten helfen, schleichende Schäden zu erkennen und langfristige Sehbeeinträchtigungen zu vermeiden.

Gleichzeitig zeigt die Forschung das große Potenzial von Organoid-Modellen: Sie ermöglichen tierversuchsfreie Untersuchungen menschlicher Erkrankungen unter realitätsnahen Bedingungen – ein vielversprechender Ansatz auch für zukünftige Therapieentwicklungen.

Fazit: Neue Fragen, dringender Forschungsbedarf

Noch ist nicht endgültig geklärt, ob und in welchem Ausmaß SARS-CoV-2 tatsächlich als Auslöser oder Beschleuniger von Augenkrankheiten wie AMD wirkt. Doch die Hinweise mehren sich, dass Covid-19 auch das Sehsystem beeinflusst – unabhängig von klassischen Atemwegssymptomen.

Um das Risiko besser einschätzen und mögliche Behandlungsstrategien entwickeln zu können, sind nun langfristige Studien mit größeren Patientengruppen erforderlich. Denn nur mit fundiertem Wissen kann eine ganzheitliche Nachsorge für Betroffene sichergestellt werden – bei der die Augen nicht länger übersehen werden.

Möglicherweise wird die Corona-Pandemie in der Rückschau nicht nur als Atemwegserkrankung, sondern auch als Wendepunkt in der augenmedizinischen Forschung betrachtet werden müssen.

Quellen:

Gelbe Liste

Max Plank Institut (https://www.mpg.de/18451525/0322-vasb-sars-cov-2-geht-ins-auge-154090-x)